Bienvenue au

Cabinet Dentaire Davarpanah

Implantologie | Chirurgie | Dentisterie esthétique

Notre équipe pluridisciplinaire a pour ambition de vous proposer une prise en charge d’excellence dans les domaines suivants : implants dentaires, chirurgie buccale (extractions dentaires), greffes osseuses, parodontologie (soins des gencives et détartrage), greffes esthétiques de gencive, soins prothétiques et restaurations esthétiques.

L’association synergique de nos différentes spécialités permet d’améliorer la prise de décision thérapeutique et la mise en œuvre des différentes étapes de traitement.

Notre équipe

Les praticiens

Les assistantes

Vida

Aurélie

Shorena

Maegan

Vanessa

Sabrina

Viktorya

Sabrina

Claire

Alexandra

Linh Chi

Linh

Mary

Nos orientations thérapeutiques

Spécialités du cabinet

Notre expertise rassemble l’implantologie, la chirurgie orale (extractions et greffes osseuses), la parodontologie et les greffes esthétiques de gencive ainsi que les soins restaurateurs et prothétiques.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des orthodontistes et des endodontistes (traitements de dévitalisation des canaux dentaires).

Nos valeurs

Écoute et prise en charge rapide

Prise en charge globale pluridisciplinaire

Réhabilitation Globale

En cas de déficit fonctionnel ou esthétique conséquent, la prise en charge thérapeutique nécessitera l’association synergique de différentes spécialités cliniques (implantologie et prothèse notamment). L’étroite collaboration entre nos différents praticiens ainsi que la planification en amont du traitement seront fondamentales afin d’améliorer le résultat esthétique.

Analyse esthétique et diagnostic pré-prothétique

L’analyse esthétique pré-prothétique est fondamentale et permet d’améliorer la prédictibilité du résultat clinique, notamment lorsque la situation clinique présente une forte composante esthétique.

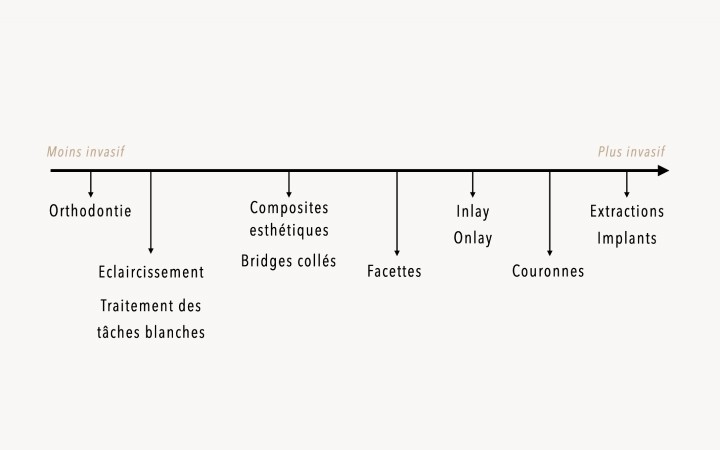

Philosophie du gradient thérapeutique

Toutes nos décisions thérapeutiques sont guidées par un souci de préservation tissulaire maximale.

Urgences

En cas d’urgence esthétique ou douloureuse, nous veillons à ce que la prise en charge du patient se fasse dans les meilleurs délais. Contactez-nous par mail ou par téléphone.

Publications, articles & livres

Notre activité clinique est complémentaire, sous-tendue et appuyée par des connaissances scientifiques.

Implants dentaires

Implants dentaires

Esthétique et prothèse

Esthétique et prothèse

Suivi et détartrage

Suivi et détartrage